1948年春天,南京城里阴雨连绵,潮湿的空气混着霉味与血腥味,在国民党首都卫戍司令部看守所的高墙之内,几名重要政治犯被悄悄转移。谁也不会想到,就在这座黑暗牢狱里,一封字迹并不算工整的亲笔信,悄然改变了后来苏北解放区一位“回归干部”的命运,也直接决定了一名地委书记的下场。

那封信的署名,是“杨斌”。

在当时的解放区干部中,这个名字并不算响亮,比起那些在战场上叱咤风云的将领,他更多是隐在幕后的人物。但有意思的是,真正把一个大叛徒挡在解放区门外的,既不是枪炮,也不是公开审讯,而是这位默默无闻的地下工作干部在狱中冒死写出的几页纸。

一段时间后,1948年10月,一名曾在华中地区担任要职的干部,从国统区辗转来到苏北解放区,自报身份时,引起了广泛的关注。许多人听到他的名字,都本能地一愣:这不是早就被捕了吗?他怎么又回来了?

他的名字叫金柯,原华中十地委书记。

这位昔日的地委书记自信满满,以为自己可以打着“老干部回到部队”的旗号,再次混入组织内部,继续担任“自己熟悉的工作”。他没有想到,在他迈入解放区前线某机关大门之前,关于他叛变的线索早已送到组织手里,而那封关键的信,就是来自几个月前已经牺牲在敌人监狱里的杨斌。

不久之后,当金柯准备配合“上级安排”,继续伪装打进苏北解放区时,早就埋伏好的武装人员突然包围了现场,迅速将他制服。面对出人意料的变化,他当场大骂,试图用“误会”“组织不信任老干部”之类的话进行辩解。

就在场面一度僵住时,当时的苏中区党委主要负责人之一陈丕显从后面缓步走出,语气平静地当面揭破了他的真实身份,并拿出了一封信。金柯一开始还想强撑,嘴里连说“诬陷”,可当那封信摆到他眼前,看到熟悉的字迹与开头的称呼时,他的脸色一下子变了,再也说不出一句完整的话,整个人瘫坐在地上。

那封信的写信人,正是与他一同被捕的华中十地委副书记——杨斌。

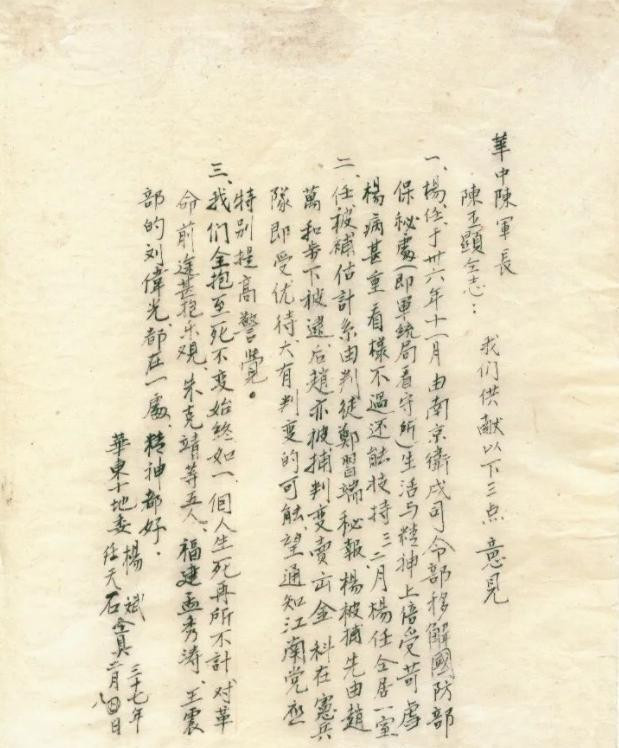

信件是通过秘密渠道转出的,内容并不长,却一句一句点明了一个事实:金柯在狱中已经动摇,有可能叛变,组织上必须提高警惕,不能再把重要工作交给他。遗憾的是,写信的人早在几个月前,已经被敌人折磨致死,牺牲时只有三十五岁。

等到组织真正拿这封信来对质叛徒时,写信人早已无法出面作证,但留在纸上的警告,却比任何口头说明更有力量。

一、出身江河之间:从船民少年到“一二九”队伍中的身影

把这段故事拉长一点来看,会发现命运还是有几分讽刺意味的。

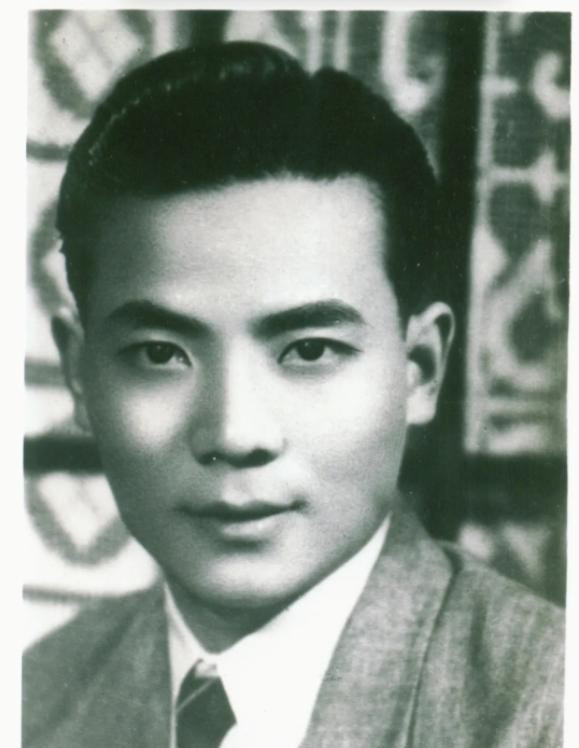

1912年,也就是辛亥革命之后的第二年,一个在长江支流上靠船为生的贫苦家庭,在安徽当涂县添了个男孩。这个孩子原名叫谢远源,后来改名杨斌。父母世代以水为家,没有田产,生活极为窘迫,孩子能不能读书,全凭一家人东拼西凑和长辈的咬牙坚持。

少年时期的杨斌,算不上身体强壮,却非常好学。家里明知道供他读书是一笔不小的负担,还是硬撑着把他送进了学校。他先在江苏高淳县的萃英小学念书,之后又考入江苏省立南京中学,成绩一直处在前列。对许多普通船民家庭出身的人来说,这已经是一条完全不同的人生道路。

时间来到1931年,“九一八事变”爆发的消息,像一阵冷风扫过校园。南京中学的学生很快自发组织起各种抗日宣传和游行,校门口的标语一夜之间多了好几层,课堂内外都在谈东北与日本侵略军。杨斌在这个时候,第一次接触到系统的爱国思想,整个人的心气被彻底点燃,很快加入到反日爱国学生行动中。

但当时的南京城,是国民党政府的政治中心,“攘外必先安内”的政策摆在那儿,学生冲在前头,很快就触碰到了敏感红线。杨斌因为积极参加运动,被学校处分,这件事对他打击不小,却也让他看清了国民党当局对青年学生的真实态度。

有意思的是,正是这一段挫折,让他对现有政权的失望积累到新的高度。慢慢地,他开始接触更为激进的思想,尤其在与哥哥谢远达多次谈话后,产生了更远的打算。后来,在哥哥的鼓励下,他报考安徽大学经济系,希望从经济学入手,理解社会的问题根源,不久后,安徽大学经济系并入北平的北京大学,他也因此踏上了北上的列车。

北平的空气不见得比南京清新多少,但当时的北平高校云集,思想更为活跃,地下组织活动也更加频繁。杨斌白天上课,晚上参加各种座谈会,很快就被卷入到更大规模的学生运动之中。

1935年12月,震动全国的“一二九运动”在北平爆发。成千上万的学生走上街头,反对日本侵略,反对华北“自治”阴谋。这一次,杨斌不再只是围观者,而是亲身站在队伍中,跟着口号一起前进。他在这场运动里接触到了中国共产党领导的学生骨干,开始意识到,单纯学生抗议无法改变国家命运,必须投入更有组织的革命力量。

不久之后,他加入了由共产党领导的中华民族解放先锋队,也就是当时广泛存在的“民先队”,1936年正式申请并加入中国共产党。就在这个阶段,他把原名“谢远源”改为“杨斌”。在那个年代,改名并不只是一种形式,更是表明一个人决心走上一条与过去完全不同的道路。

根据组织安排,他很快离开北平,到山西参加工作,随后辗转到延安,接受更系统的政治训练。等到全面抗战爆发,新四军军部在皖南组建,他又被派往皖南,参加组建和领导城市青年工作,后来任中共中央东南分局青年工作委员会委员。

用今天的话说,这样的人,一开始就没有准备留在“舞台中央”露脸,而是主动走向那些最复杂、最危险的地方。

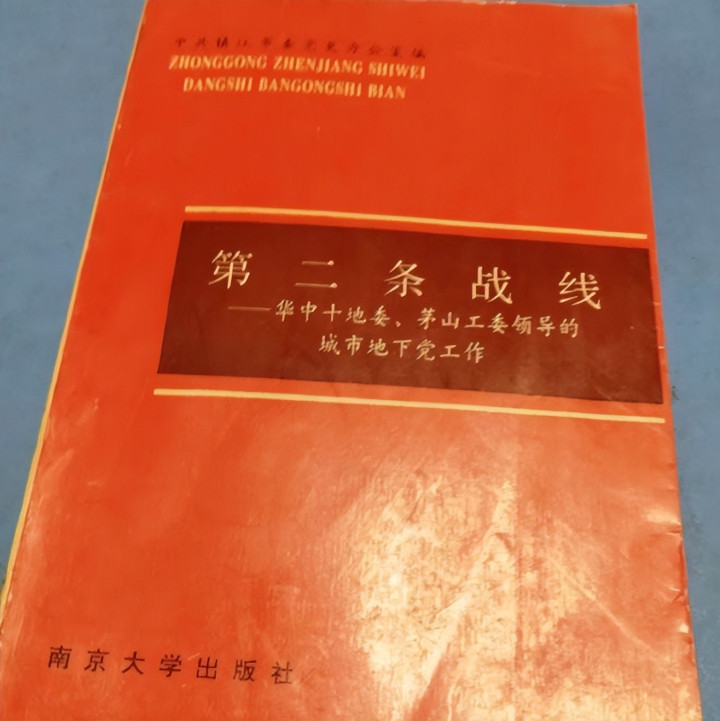

二、潜伏沦陷区:地下交通线与城市机关的背影

1940年10月,黄桥决战之后,新四军在苏北打开局面,华中地区的抗日根据地快速发展。根据当时中央的部署,需要从上海向苏北根据地输送大批军事和政治干部,以补充根据地发展的人才缺口。这是一项极其敏感的工作,既要与沦陷区的地下组织联系,又要与苏北抗日根据地对接,稍有不慎,整条线就有可能被敌人一锅端。

在综合多方情况后,东南局和新四军军部最终点名,让杨斌负责这条秘密输送线。不得不说,这个选择相当关键。

在具体执行中,他不仅完成了人员和物资的安全转移,还通过这条通道,为后来的白区地下工作积累了宝贵经验。也正因如此,当新四军考虑进一步拓展白区工作时,很多人自然就想到这个安静、谨慎、反应迅速的干部。

皖南事变发生后,新四军遭到严重打击,组织被迫调整部署,在上海设立了新的办事机构,用以恢复和扩展敌占区工作。杨斌受命担任上海办事处主任,负责统筹情报联络、干部掩护和经济来源等工作。上海这个城市,看似繁华,其实到处是特务与警察的眼线,每一个不起眼的住处、每一笔小额经费,背后都可能牵连一串同志的安危。

上海办事处完成既定任务后,杨斌又承担起在苏北地区组建苏中区党委秘密工作部机关的任务,将原先分散的地下力量串联成一张更有组织的网络。整个抗战期间,他基本常年在沦陷区活动,不在前线打仗,却顶着随时可能被捕的高压,领导上海一线的地下工作,使得党在白区的交通线和情报线得以保持。

1944年7月,随着抗战形势转好,苏中区党委决定成立城市工作部,主要负责沦陷城市中的政治组织、工人运动及情报联系。点名负责人的时候,杨斌再一次被推到了前台,出任部长。说明在这类工作上,他已经被证明是值得信赖的人选。

抗战胜利之后,战火暂时平息,新的斗争又随之展开。根据中共中央华中分局的安排,杨斌被调任二地委组织部部长。表面看,这是正常的人事调整,实质上也为即将到来的内战准备干部和组织基础。

值得一提的是,长期潜伏带来的代价早已显现。杨斌在沦陷区期间,就患上了肺结核。在当时的医疗条件下,这是一种很麻烦的病,稍有不慎,就可能恶化成致命的肺病。他手里掌握着相当一部分组织经费,按理说完全可以给自己多添点营养,改善一下生活,可他明白每一块钱都是从战士口粮、地下交通线和组织活动中挤出来的。于是,他坚持与普通群众差不多的生活标准,有时候甚至比周围沦陷区百姓吃得还要差。

抗战结束后,组织原本打算安排他到大连疗养,让他暂时离开高压环境,养好身体。这个安排并不算优待,更多是出于对他长期工作的考虑。然而,他却坚决提出留下来继续在一线工作。

当时担任苏中区党委书记和苏中军区政委的陈丕显,多次找他做工作,明确表示这是组织决定,让他不要逞强。但杨斌抬头就问了一句:“是不是我不能工作了?”这话说得并不重,意思却很明白:只要还能动,就不愿意退下来。

陈丕显的夫人谢志成,也多次登门劝说,希望他能顾及身体,顺从调养安排。但这些劝说最终都没有成功。

面对妻子的时候,他的言语稍微多了一些。杨斌曾对王力维讲过这样一番话:现在革命到了新的转折关头,正是党最需要同志出力的时候。自己在根据地身体确实吃不消了,但到了敌占城市搞地下工作,凭着多年经验,还能发挥作用。如果真去了条件相对优越的疗养地,整日无所事事,心里根本不会踏实。光是这种心情,就足以让病情更糟。不得不说,这段话既有倔强,也有一份沉甸甸的担当。

到了1947年初,他受命担任华中十地委副书记,继续留在上海,负责十地委城市工作部的工作。此时的上海已经处在国共内战的激烈阶段,白色恐怖更加浓厚,特务活动到处都是,随时可能有人失踪或被抓。试想一下,在这种情况下继续担任城市工作负责人,风险具体到每一日、每一夜。

三、十地委被破坏:叛徒、警觉与那封狱中密信

华中十地委成立于1946年9月,主要负责华中部分地区的地下工作和组织联系。金柯担任书记,杨斌任副书记,具体抓城市工作部,任天石则为常委兼社会部部长。这种班子配置在当时非常典型:一人抓总体领导,一人抓城市和组织,一人抓安全与社会关系。

正常情况下,只要内部纪律严密,保密制度不松懈,十地委完全可以在上海等地稳步开展工作。然而,事态却朝着最坏的方向发展。

1947年春天,任天石率先遭到逮捕。经过杨斌的调查与分析,他敏锐地意识到,这绝不是普通的“行动失败”,而极有可能是组织内部出现了叛徒,米兰体育官网秘密据点被敌人掌握。更麻烦的是,当时十地委的秘密办公地点就设在上海这种特务云集的大城市,一旦暴露,后果不堪设想。

基于此,他认真向金柯提出建议:尽快将办公机关转移到杭州,相对分散风险。为了落实这个设想,他还两次亲赴杭州物色合适的住处和联络点。可惜,当他忙碌地东奔西走时,敌人的侦查已经通过叛徒的指引,一步步摸向十地委的核心层。

国民党方面不仅在暗地里部署力量,还在《江苏日报》上公开刊登悬赏通告,将十地委主要领导人称为“匪首”,悬赏缉拿。这种宣传一方面是造势,另一方面也说明敌人对十地委领导层已经掌握了比较完整的信息。比起在暗处摸索,公开悬赏本身就带着几分笃定。

回过头看,这里有一个非常致命的纰漏。金柯早年一直表现能干,深受信任,工作能力也得到过多次肯定。然而,在最敏感、最需要高度警惕的时期,他却放松了保密原则,把杨斌在杭州的住址告诉了一个叫赵万和的人。这个人并不是普通群众,而是在抗战时期曾在镇江担任汪伪自卫团负责人的人物,来历本就复杂,混入组织后,本该更加小心甄别。

1947年5月13日,赵万和在上海被捕。面对审讯,他很快叛变,将自己掌握的组织线索全部交代出来,先后供出包括杨斌在内的几个关键人物住址。第二天,敌人就直接上门抓人,不需要花太多时间甄别身份,因为对方早已掌握了足够的信息。

就这样,杨斌、金柯等十地委主要领导人,被一网打尽,随后被押往南京,关进首都卫戍司令部看守所。

在押解他们前往南京的火车上,车厢内看似平静,实则暗流涌动。杨斌注意到同车中还有十地委的工作人员张达平,他没有贸然开口,而是趁敌人不注意,用手指蘸水,在桌面上轻轻写下一个“共”字。这个动作很快就被张达平看在眼里,心里自然明白——这是提醒他,牢记共产党员的身份,挺住后面的审讯与酷刑。

结果很耐人寻味。之后的审讯中,张达平确实顶住了各种刑讯,没有吐露组织机密。而位高一层、担任十地委书记的金柯,在一轮轮压力面前,最终走向了完全相反的方向。

刚被捕时,金柯也曾咬紧牙关,挨了不少皮肉之苦,但并没有立刻开口。敌人看他硬挺,就改变手法,没有继续简单用刑,而是把他的妻子押来,甚至把藏在乡间的孩子也带到牢房门口。当亲人被推到面前,并被威胁“要一起受罪”时,他的心理防线开始动摇。

在那样的情形下,金柯做出了一个极为致命的选择:接受敌方安排,走上“自首”之路,还亲自劝说妻子一同“转变立场”。

叛变之后,他很快主动供出了我党在上海、苏南、山东等地的部分地下机构和外围组织,同时暴露了多个秘密经济据点,造成上百名同志被捕入狱。更糟糕的是,他并没有止步于此。

为了让自己在敌方“更有利用价值”,他同意继续被关在牢房中,假装与其他政治犯处于同样境遇,实则接受密令,试着动员还在坚持的同志走“自首道路”。在这种情况下,他既是狱友,又是对方精心布置的“软刀子”。

杨斌很快察觉到他的变化。某次敌人警戒稍松时,他在狱中秘密召集部分同志小范围交流,明确表明态度:十地委遭到严重破坏,他和金柯身为主要负责人,都难辞其咎。现在张达平身份尚未暴露,地下组织的惨痛教训,只能由他日后向党汇报。至于自己和金柯,身份已经完全摊开,绝不能有任何幻想,“与其在黑暗中苟活,不如坦然赴死”。

值得注意的是,敌人并没有只针对金柯动手,他们同样把杨斌的妻子王力维抓来,想用同样的一套“亲情攻势”瓦解他的意志。相比之下,杨斌的反应是另一番景象。他不仅没有动摇,反而时刻鼓励妻子坚持立场,不要被眼前的威逼利诱拖下水。

就在这段格外艰难的时间里,杨斌开始考虑一个问题:既然金柯已经走向叛变,那么敌人极大可能会在适当时机“放他出去”,让他打着“脱险干部”的旗号,再度接近组织。这种人一旦回到解放区,造成的破坏会更隐蔽,也更严重。

为了避免这种后果,他与此前被捕的任天石商量,决定冒险给组织写一封密信,说明监狱里的真实情况,提醒上级对金柯保持高度警惕。写信的过程极为小心,每一句话都要既表达清楚,又不能让敌人轻易看出端倪。

密信写好之后,如何送出,成了最大的问题。此时,狱中还有一位经常往返解放区做生意的商人艾星华,被视为“普通经济犯”。在反复观察其言行后,杨斌觉得此人可靠,便将这封信托付给他转交组织。为了迷惑敌人的搜查,他又另外写了一封内容模糊、没有关键信息的“假信”,刻意放在显眼位置。

果然,在艾星华被释放时,特务认真搜身,最终只发现那封“假信”,由于内容用语平平,又找不到突破点,敌人放松了警惕,让他出狱。真正的密信则通过巧妙掩护躲过了这一关。

1948年3月,艾星华辗转来到山东解放区,把牢里托付的那封信交到组织手中。也正是这条情报线,为之后识破金柯的“回归”埋下了伏笔。

几个月后,金柯因为“有立功表现”,获准出狱,不仅保住了性命,还被军统保密局任命为“苏南特别研究组组长”,授予少将军衔,任务是重新潜入苏北解放区,以“老干部身份”获取一线情况,伺机破坏。

从敌方立场看,这一安排体现了明显的“用旧人打旧人”思路。他们深知,一个曾经的地委书记,一旦以“重回队伍”的名义出现,很容易获取部分干部信任,在内部造成更隐蔽的损害。

然而,他踏入解放区腹地后不久,就被执行警戒任务的解放军战士当场控制。当时的他还没有意识到,自己的叛变记录早已写在那封出自狱中的信里,越是辩解,反而越显得心虚。

后来,据资料记载,全国解放后,金柯因在狱中叛变、出卖同志、严重破坏组织,被判处死刑,执行枪决。这个结局,说不上戏剧化,倒显得有几分冷峻:他所出卖的,不仅是同在一条战线上的同志,更是自己从前多年奋斗过的道路。

与此同时,杨斌却在黑暗牢房里日渐衰弱。因为早有肺病,长期关押和酷刑加重了病情,到了1948年4月,病势愈发严重。敌人打着“送出去治病”的幌子,将他抬出监狱,实际上并没有给予真正治疗。最终,他在折磨中离世,年仅三十五岁。这种“抬出监狱再折磨致死”的做法,并不罕见,却格外让人感到残酷。

临终前,他依然叮嘱妻子王力维和同志张达平,要继续与敌人斗争,不要因为自己的倒下而灰心。他深知,一封信已经送出,之后的事情,迟早会有答案。

四、迟到的团圆:一只皮箱与几十年的寻找

杨斌牺牲时,家人并不知道他的确切情况。更让人唏嘘的是,早在他被派往上海继续工作之前,就曾特地托组织帮忙转交一只皮箱给他的哥哥谢远达,希望能借此恢复失联多年的亲情。

兄弟二人自1939年起就失去联系。那时通信不便,战事又急,许多家庭在战乱中彼此走散,再也没有机会聚在一起。杨斌一直以为哥哥很可能已经在战火中牺牲,所以才会特意托人打听消息。那只皮箱,也算是一点心意,希望日后若有机会再见,至少能让家人知道,他还活过、战斗过。

战后多年,陈丕显对于这位昔日战友,一直念念不忘。他清楚记得,自己曾接受托付,要想办法找到杨斌的亲属,把那只皮箱交给对方。可惜,在很长一段时间里,组织方面多次寻找,都没有确凿线索。另一方面,谢远达在各地辗转,对兄弟下落也一直在打听。他们找的是同一个人,却被一个“名字的差异”拦住了几十年。

直到1983年,这个长久的遗憾才出现转机。

1983年9月23日,天津市老干部参观团来到南京雨花台烈士陵园参观。那天,天气已经略微转凉,陵园内陈列的烈士照片静静挂在展板上。参观团成员沿着展区缓慢前行,细看每一张脸。突然,其中一位老干部停下脚步,紧紧盯着一张烈士照片。

照片下方的名字是“杨斌”。

这位老干部却下意识脱口而出:“这不是我四弟吗?这就是远源啊。”

他正是谢远达。几秒钟的对比,几十年的疑惑,瞬间对上了号。那一刻,他终于明白,为何这些年组织也在找“杨斌”,而自己一直打听的是“谢远源”。两个名字之间的差距,让双方在漫长岁月中一次又一次错过。

消息很快传到有关部门。经过核实身份,确认这位“天津老干部”正是烈士杨斌的哥哥。1984年4月,谢远达在天津与陈丕显见面,两位老人在谈话中把一段断裂的历史缓缓接上。陈丕显也总算完成了心头挂念多年的一桩托付,将那只保存了四十多年的皮箱交到谢远达手里。

这只皮箱中,装着一些旧衣物、文件和个人用品,说贵重算不上,意义却相当特别。它见证了一名地下工作者在最危险时期的生活,也见证了组织与亲属之间被战火打断的联系。

1985年清明前后,谢远达把这只皮箱正式捐赠给雨花台烈士纪念馆。对于参观者而言,它只是众多展品中的一件;但对于了解内情的人来说,这只皮箱背后连接着几条线:一条是从贫苦船民家庭走出的革命者之路,一条是白区地下战线的艰险历程,一条则是写在狱中密信里的那句警示——警惕叛徒,不给敌人以可乘之机。

从1947年十地委被破坏,到1948年那封狱中密信被送达,再到金柯试图重返解放区被识破,时间线看似简单,中间却交织着人性的坚守与崩塌。有人在酷刑下宁死不屈,有人在亲情威胁之下倒向敌人,有人选择用一封信为组织“补一道防线”,也有人为了消除心底的愧疚,几十年如一日地寻找烈士亲属,只为把一件遗物送到该去的地方。

{jz:field.toptypename/}这些具体的细节很清楚地说明一个事实:在解放战争的胜负之外,还有一条并不显眼的战线,那就是对队伍内部纯洁性的坚守。叛徒的出现往往让人痛心,但如何在关键时刻识别并防范他们,对一个政党、对一支军队来说,本身就是极严峻的考验。

杨斌用三十五年的生命,守住了自己在这一考验中的位置。他的那封信虽短,却实实在在地改变了后来一些人的命运轨迹。多年以后,烈士陵园里一只普通皮箱的静默陈列,也足以让人重新理解那段历史的另一面。